在我国绚烂多彩的民族文化大花园里,佤族舞蹈宛如一朵独特的奇葩,散发着原始而质朴的魅力。佤族主要聚居在云南西南部的沧源、西盟、孟连等地,那里山川秀丽、森林茂密,独特的自然环境与悠久的历史文化,共同孕育出佤族舞蹈这一别具风情的艺术形式,承载着佤族人民的信仰、生活与情感。

佤族舞蹈的起源与他们的生存环境和原始信仰紧密相连。在远古时代,佤族人民面对变幻莫测的大自然,既从中获取生存资源,又遭受自然灾害的威胁。他们相信万物有灵,认为自然界中的山川、河流、树木、动物都拥有灵魂和神秘力量,这种信仰贯穿在舞蹈的起源与发展中。例如,佤族的狩猎舞,动作就源于对狩猎过程的模仿。舞者们通过敏捷的跳跃、灵活的转身以及模拟野兽的动作,展现出佤族人民在山林间追逐猎物的场景,既是对狩猎技能的一种演练,也是对自然力量的一种敬畏表达。

在祭祀活动里,舞蹈更是核心部分。佤族有祭天、祭地、祭祖先等多种祭祀仪式,他们相信通过舞蹈能与神灵沟通,祈求风调雨顺、五谷丰登、人畜兴旺。木鼓舞便是典型的祭祀舞蹈,起源于佤族的创世传说。传说中,人类是从木鼓中诞生的,所以木鼓在佤族文化里具有神圣地位。在重大祭祀活动中,人们围绕木鼓,以刚健有力的舞姿、整齐划一的节奏,表达对祖先的崇敬和对神灵的祈求,舞蹈动作充满力量感,腿部的大幅度屈伸、身体的前倾后仰,仿佛在诉说着民族的历史与传承。

佤族舞蹈的动作特点鲜明,充满了原始的生命力。从身体姿态来看,佤族舞蹈多以屈膝、弓背的姿态为主。舞者双膝微微弯曲,身体重心下沉,仿佛与大地紧密相连,这不仅体现了佤族人民对土地的深深眷恋,也让舞蹈动作更具稳定性和力量感。在舞蹈过程中,舞者的身体还会有丰富的扭动和旋转,尤其是腰部的灵活运用,使整个舞蹈充满韵律。比如甩发舞,舞者们随着音乐节奏,用力甩动长发,头发如波浪般飞扬,身体也随之摆动,腰部的扭动与甩发动作完美配合,展现出女性的柔美与力量。

手部动作在佤族舞蹈中也十分关键,常常模拟生产劳动和自然界中的动作。在舂米舞里,舞者们双手握住虚拟的舂杵,有节奏地上下舂动,动作刚劲有力,准确地还原了生活中的舂米场景,展示出佤族人民勤劳的品质。而在表现自然的舞蹈中,手部可能会模仿飞鸟的翅膀、树枝的摆动等,通过细腻的动作传递出对自然的观察与热爱。

在节奏方面,佤族舞蹈以强烈、明快的节奏为特色。其舞蹈节奏多与木鼓、象脚鼓等打击乐器的节奏相呼应。木鼓的声音低沉、厚重,是佤族舞蹈节奏的核心。击鼓者通过不同的敲击方式,打出丰富多变的节奏,时而急促,如暴雨骤至;时而舒缓,似潺潺溪流。舞者们根据鼓点的变化,调整舞蹈动作的速度和力度,使舞蹈充满律动感。这种强烈的节奏,能够激发舞者和观众的情绪,营造出热烈的氛围,让人们不由自主地沉浸在舞蹈的世界里。

佤族舞蹈的种类丰富多样,除了前面提到的木鼓舞和甩发舞,还有圆圈舞、竹竿舞等。圆圈舞是佤族最常见的舞蹈形式之一,无论男女老少,都可以参与其中。人们手拉手围成圆圈,按照逆时针方向边歌边舞。舞蹈动作简单易学,主要是一些步伐的变化和身体的摆动,它体现了佤族人民团结友爱、热爱生活的精神风貌。在节日庆典或日常聚会中,圆圈舞常常是必不可少的节目,大家在欢快的舞蹈中增进感情,分享喜悦。

竹竿舞则充满了趣味性和挑战性。舞者们需要在有节奏分合的竹竿间跳跃、穿梭,既要准确地踩在节奏点上,又要避免被竹竿夹住脚。舞蹈过程中,竹竿相互碰撞发出清脆的声响,与舞者的欢声笑语交织在一起,形成独特的韵律。竹竿舞不仅考验舞者的节奏感和身体协调性,也是佤族人民锻炼体魄、娱乐身心的一种方式。

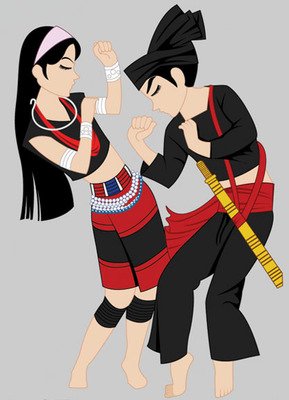

佤族舞蹈的服饰和道具也为其增添了独特魅力。在服饰方面,佤族传统服饰色彩鲜艳、图案丰富。男子通常身着黑色或蓝色的短上衣、宽大的裤子,头戴包头,腰间系着布带,布带上常常装饰有银饰或其他精美饰品,显得干练而帅气。女子的服饰则更为华丽,上穿紧身短衣,下着色彩斑斓的筒裙,领口、袖口和裙摆处绣有精美的图案,如几何纹、动物纹等,这些图案不仅具有装饰性,还蕴含着佤族的文化寓意。女子头上佩戴银饰或彩色头巾,身上佩戴银项圈、银手镯等饰品,在舞蹈时,这些饰品随着身体的动作叮当作响,为舞蹈增添了灵动的美感。

道具方面,木鼓无疑是佤族舞蹈中最重要的道具。木鼓通常由整段树干掏空制成,两端蒙以牛皮,鼓身雕刻有精美的图案,如人头纹、动物纹等,这些图案与佤族的历史传说和宗教信仰相关。在舞蹈中,木鼓不仅是节奏的引领者,更是神圣的象征。除木鼓外,象脚鼓也是常用的道具,其形状细长,因鼓身似象脚而得名。象脚鼓的声音清脆、明亮,与木鼓的声音相互配合,使舞蹈的节奏更加丰富多样。此外,在一些舞蹈中,舞者还会手持竹筒、树枝等道具,通过敲击或舞动这些道具,增强舞蹈的表现力。

在现代社会,佤族舞蹈面临着新的机遇与挑战。一方面,随着文化交流的日益频繁和旅游业的蓬勃发展,佤族舞蹈逐渐走出大山,被更多人所了解和喜爱。许多旅游景区都有佤族舞蹈表演,让游客们能够近距离感受佤族文化的魅力。同时,一些文艺工作者也对佤族舞蹈进行创新改编,将现代舞蹈元素与佤族传统舞蹈相结合,创作出更具时代感的舞蹈作品,使其在舞台上焕发出新的活力。例如,有的作品在保留佤族舞蹈动作精髓的基础上,加入了现代音乐和灯光效果,让佤族舞蹈以全新的姿态呈现在观众面前。

另一方面,佤族舞蹈也面临着传承困境。随着现代化进程的加速,一些年轻的佤族人民离开家乡,到城市生活和工作,对本民族传统文化的了解和学习逐渐减少。同时,传统佤族舞蹈的传承方式多为口传身授,缺乏系统的教学体系和理论研究,这也限制了其传承与发展。为了保护和传承佤族舞蹈这一珍贵的文化遗产,政府和社会各界采取了一系列措施。比如,在佤族聚居地区的学校开设佤族舞蹈课程,培养年轻一代对本民族舞蹈的兴趣和热爱;组织专业人员对佤族舞蹈进行整理、研究和记录,建立相关的数据库和档案;鼓励民间艺人开展传承活动,对有突出贡献的艺人给予支持和奖励等。

佤族舞蹈是佤族人民智慧的结晶,它承载着民族的历史记忆、文化信仰和情感寄托。从起源时的原始崇拜,到发展过程中的生活演绎,再到现代社会中的创新传承,佤族舞蹈始终保持着独特的魅力。它不仅是一种艺术形式,更是连接佤族人民过去、现在和未来的文化纽带。希望在未来,佤族舞蹈能够得到更好的保护和传承,在文化的舞台上绽放出更加绚烂的光彩,让更多人领略到它那独特而迷人的民族风情 。